“Me encuentro bien”, dijo Carlos en la madrugada del 19 de diciembre del año 2000. Segundos después, a las 5:30 moría por una parada cardíaca: “Se le ha roto el único trozo de arteria que quedaba suyo, y se ha roto en un sitio terrible”, comunicó el doctor Juan Miguel Torres, jefe de la Unidad de Críticos del hospital de Granada.

Veinticinco años ha pasado desde que Jose Carlos Cano Fernández (28 de enero de 1946-19 de diciembre de 2000) no volviera a nacer en Nueva York, provincia de Granada. “Para mí, no son 25 años sin Carlos porque sigue cada vez más vivo en mi memoria”, asegura Fernando González Lucini, su primer biógrafo, en aquel libro que publicara Ediciones Júcar, en 1983. Pero también su mentor, el compañero de viaje que le presentara a Lluis Llach, quien a su vez le recomendó que oyese a Paolo Conte, para crear su versión de “Un helado de limón” y con quien se subió por última vez al escenario.

“Ya sabes que por encima de todo nos unió una gran amistad y complicidad”, recuerda González Lucini de su viejo amigo.Se acababa de callar aquel día una de las voces icónicas de la historia de Andalucía, la Violeta Parra andaluza como le quiso Antonio Ramos, el catecismo andalucista, como ahora le recuerda Javier Aroca. Pero fue mucho más: cantautor y poeta, que encontró la salida de Granada por las estrellas, hacia la Argentina de las Madres Locas, rumbo al Sáhara de las tres tomas hernandianas del té verde –la de la vida, la del amor, la de la muerte--, al Portugal de Amalia Rodrigues y de José Saramago, a la Cuba de los niños y a la Europa donde la argelina Leila resiste al yihadismo y al neofascismo y en donde un hombre mutilado en Srbrenica sueña probablemente todavía que sus miembros crecen como una utopía perdida.

Hacia el cementerio granadino de San José, un 20 de diciembre, caminaba Enrique Morente, cuya voz alentaba en las estrías de su primer LP, “A duras penas”, en donde también clamaba por la tierra, ah, tierra, pon tu cuerpo a tierra, aquel poema a compás de su amigo gitano y poeta José Heredia Maya. Allí, en esa cumbre desabrida del camposanto, se escucharon las palabras laicas y verdiblancas del escolapio andalucista Enrique Iniesta, poco antes de que despojaran a su féretro de la bandera andaluza que lo envolvía para que las llamas no la quemasen junto al cuero sin vida de su viejo cantor.

Hacía frío, mi que polla, mientras iban bajando sus deudos hacia el agua eterna del Generalife: Jose Antonio Labordeta o Jesús Quintero, Félix Bayón con su corazón también en vilo y, por supuesto, Alicia Sánchez, la mujer con la compartió vida y sus dos hijas, Amaranta y Paloma, pero también Eva Sánchez, con quien alentó la pasión y a su hijo Pablo que ahora va a echar a rodar también su primer disco, “Flor de Habaneras”.

Un cantautor con mala follá

En la despedida de Carlos Cano, en un discreto silencio, también se encontraba otro de los principales referentes de Granada, Miguel Ríos, cuya Fundación acaba de tributarle un homenaje en el vigésimo quinto aniversario de su muerte: “No tuvimos mucho trato, pero lo tuvimos –relata ahora el rockero granadino--. Un día me contó el chite que Luis Rosales contaba sobre el culmen de la malafollá, que era el diálogo de un gorrión que estaba en un cable de El Salón y se le acercó otro y le dice, ”pío“. A lo que el primero, contesta, ”pos pío“.

Su malafollá, según recuerda su hija Paloma, era paradójicamente alegre. Creció con esa pulsión en defensa propia que gastan los granadinos consigo mismos. Nieto de un fusilado por la dictadura franquista y de una viuda que le canturreaba Chiclanera u Ojos verdes, en una casa gobernada por mujeres poderosas y golpeadas por el instinto de supervivencia, como su propia madre.

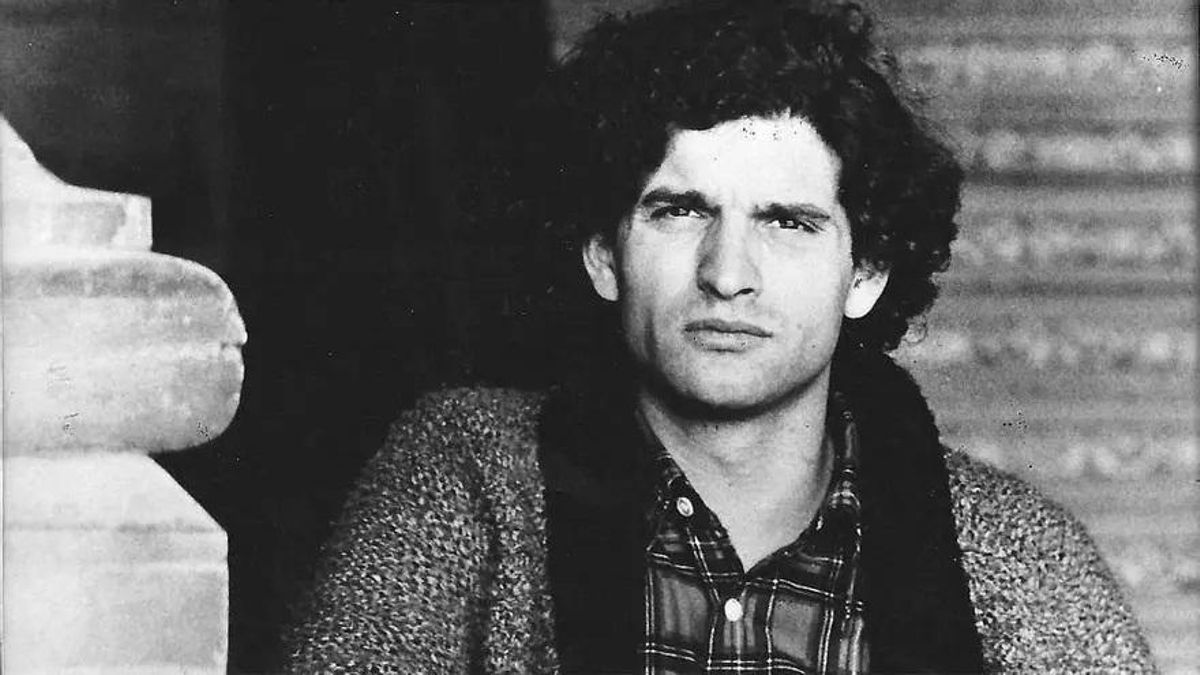

De allí, Carlos recordaba los juegos infantiles del Realejo, la alacena de las monjas de Santa Clara, el cine donde soñaba con ser un leñador canadiense con camisa a cuadros y las aulas en las que alguna vez tuvo la ocurrencia de aprender artes decorativas: “Yo lo conocí cuando estábamos estudiando. El compartía escuela con mi hermana Carmen, creo que hacía decoración”, evoca ahora la periodista y traductora y mucho más, Pilar del Rio, granadina lisboeta o sevillana.

De la mano de Juan de Loxa, descubrió la poesía y la canción, en aquella hermosa turbamulta de versos entrecruzados de Poesía 70, por donde transitaban Joaquín Sabina, Justo Navarro, Fanny Rubio, Antonio Carvajal, José Carlos Rosales o Luis Eduardo Aute, bajo la voz catedralicia de Elodia Campra. Y el Manifiesto Canción del Sur, uno de nuestros mayos del 68: Ángel Luis Luque, Enrique Moratalla, Esteban Valdivieso o, por supuesto, Antonio Mata, o un jovencísimo Raúl Alcóver.

“Los orígenes de poeta son buenos para un cantautor”, rezaba Carlos Cano, quien entre letras alusivas a los albañiles muertos en la huelga de la construcción de 1970, ponía acordes a un poema de Fernando Pessoa, antes de que José María Álvarez le enseñara, en la mili, que existía Constantino Cavafis y su poema “La ciudad”.

El catecismo andalucista

Poco después, descubriría el andalucismo, en una bandera verdiblanca que ondeaba en una manifestación por las paradójicas calles de Barcelona. Así, terminaría militando en la Asamblea Socialista de Andalucía, de la mano de Alejandro Rojas Marcos, Antonio Burgos, José Luis Ortiz Nuevo o su buen amigo Diego de los Santos, que le daría respaldo y cobijo en no pocas ocasiones: “Cuando estuve en la casa de Blas Infante, investigando, leyendo…-- acota su hija, Paloma Cano--, averigüé que fue a pedirle a Mari Ángeles, a la hija de Blas Infante, la partitura del Himno de Andalucía, para ver a qué sonaba. Y la grabó”.

Javier Aroca: "Se acabe el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad”. Esto, de cabo a rabo, lo podemos firmar otra vez hoy"

“En el baúl del 4D, hay todavía un microsurco de Carlos Cano, en el que canta La Murga de los Currelantes: ”Se acabe el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad“. Esto, de cabo a rabo, lo podemos firmar otra vez hoy, es la canción de hoy”, afirma ahora Javier Aroca, que también formó parte de aquella conjura meridional.

Por aquel entonces, Carlos Cano no había grabado siquiera su primer disco: “Carlos era uno más, él llegó a Sevilla, no era una estrella que la adorásemos como estrella, era un artista en la misma línea coincidencia con el andalucismo, No era el Partido Andalucista, ni siquiera el PSA, era ASA, y él fue también el autor de la letra que decía ´aquí están los socialistas, los de la manita abierta´. Carlos tenía la habilidad de ir cantando lo que todos pensábamos y a lo mejor no éramos capaces de expresar en un mitin o en una declaración política”.

Continúa Aroca: “Carlos era el catecismo cantado del andalucismo. Hay un disco de una grabación de estas que están dando vueltas por internet, que cantaba Carlos en un pueblo de Las Alpujarras y nosotros nos preguntábamos: ”Y ahora, ¿quién va a dar un mitin aquí, si él lo ha dado ya con una canción?“. Hoy sería el catecismo del andalucismo pero de lo andaluz, sin ismos, del andaluz progresista, que estamos en una situación deleznable con este gobierno autonómico y con la inanidad del socialismo. Conforme fue pasando el tiempo y se fue consagrando, Carlos te provocaba la emoción de los sentimientos visibles pero también la jondura. No sólo somos andalucistas y él tampoco era tan sólo andalucista. En sus canciones estaba el drama de la emigración y de los inmigrantes, o de los fronterizos como María la Portuguesa. Era la simbiosis de lo que muchos queríamos, la del verso que dice ´de Ronda vengo, lo mío buscando´, el himno de todos nosotros. En Ronda, cantó la verdiblanca, durante la ceremonia de integración de las Juntas Liberalistas. Eso ha sido, la partitura artística del andalucismo, reivindicativa, todavía vigente. Se sabe todo el mundo la letra. En un momento determinado, andalucismo y Andalucía, ideología y pueblo o nación, se confundieron. Ahora Juanma Moreno dice que es andalucista, los andalucistas de nuevo cuño, entre ellos los del PSOE, nos machacaron, nos decían que éramos de derechas. Me apunté a ASA porque creíamos que el PSOE era de derechas. Carlos, también”.

La Murga de los Currelantes le abrió las puertas de Cádiz, al son de los carnavales recuperados por la democracia y el coro de Los Dedócratas cantando: “Aquí no pasa ná, esto es un cachondeo, porque todos los cargos y nombramientos lo han dado a deo”.

Allí, al término de sus días, Fernando Quiñones le recibió en su casa, junto con su hijo Pablo y con Eva Sánchez, a través de un pasillo trufado de granadas. Entre Cádiz y Granada, Carlos Cano, en gran medida, hizo el viaje sentimental inverso al de Manuel de Falla. Pablo Coca, en el documental “El mapa de Carlos Cano”, trazó la geografía humana del cantautor: “Granada, la ciudad que la vio nacer, que fue su refugio, donde pasó de poeta a cantautor, el sitio donde siempre volvía. Sevilla, que fue un reto para él, donde conoció el campo y la ciudad, el movimiento jornalero, a Diamantino García, toda la sierra Sur. Yo, en el documental, metí en Sevilla a la copla. Le quitó la caspa franquista y la dignificó. Cádiz, donde cantó sus penas con alegrías, le metió el ritmo carnavalero. La gente piensa que era de Cádiz, lo nombraron hijo adoptivo y le dedicó todo tipo de canciones: los astilleros, la base de Rota”.

Pero, luego, Pablo Coca sigue viaje hasta Nueva York,“ donde volvía a nacer con la operación que le hizo Valentín Fuster. Se lo iban a traer en una caja y Valentín, en el hospital de Monte Sinaí, le hizo vivir cinco años más. La Habana, para él, fue la Andalucía de ultramar, una ciudad que no se puede entender sin la música y donde hizo el proyecto ”Así cantan los niños de Cuba“.

Con las madres locas

La primera vez que Carlos Cano se dio cuenta de que el Guadalquivir, en realidad, desemboca en el Caribe o en Rio de la Plata, fue cuando desembarcó en Argentina, en 1983, cuando había caído ya la Junta Militar arrollada por la Guerra de las Malvinas: “Viajamos allí, muy poco tiempo después de restablecida la democracia –recuerda Tato Rebora, el argentino exiliado en ”La Tertulia“--. Fuimos una embajada cultural, bajo el título de ´Granada en Buenos Aires, un brindis por la democracia´, organizado por el comité iberoamericano de solidaridad, que se reunía semanalmente en La Tertulia. Fuimos Carlos con sus músicas, Luis García Montero, Antonio Jiménez Millán, algunos periodistas y un grupo de gente que fue acompañando, llegando a casi sesenta personas en su mayoría granadinos. Allí se hicieron recitales de poesía, mesas redondas, una exposición sobre la visita de Rafael Alberti y tuvo un momento clave”.

Rébora recuerda “el recital que hizo Carlos en el auditorio de Buenos Aires, y tenía como cierre y leit motiv la interpretación del Tango de las Madres Locas, una canción controvertida porque a gran parte de la izquierda argentina, muy nacionalista, no le gustaba escuchar aquello de con Malvinas o sin Malvinas. Pero para mi, es lo mejor que se ha hecho en relación a las Malvinas, desde la izquierda, de ahí que tantas veces he inducido a que se interprete tanto en Argentina como en el Festival de Tango de Granada. Allí estaban, en primera fila, las madres de la Plaza de Mayo, que al terminar la canción agitando sus pañuelos”.

´Mira, Rébora, hemos recibido una llamada con una amenaza de bomba si Carlos canta aquí el Tango de las Madres Locas. Carlos no lo dudó: “Si no se canta El tango de las madres locas, no voy a cantar nada”, cuenta Tato Rébora

“El día anterior me llamó el director del hotel, diciéndome que había recibido una llamada telefónica de un grupo parapolicial, que si ese recital se hacía iban a generar un atentado. Con la osadía de la edad, planteé a amigos de grupos de izquierda que se formara un grupo de autodefensa, para protegernos. No ocurrió nada. Al día siguiente, habíamos conseguido que Carlos Cano cantase quizá en la televisión de mayor audiencia de Argentina. Cuando llegamos, el director del programa me llamó: ´Mira, Rébora, hemos recibido una llamada con una amenaza de bomba si Carlos canta aquí el Tango de las Madres Locas. Carlos no lo dudó: ”Si no se canta El tango de las madres locas, no voy a cantar nada“. Con ese gesto, renunció a que su voz y su imagen fueran conocidas a nivel nacional, pero era lo que tenía que hacer”.

“Un Miguel de Molina, pero sin lunares”

Carlos contaba que en Buenos Aires, quiso conocer y saludar a Miguel de Molina, dormido entre rosas en una quinta a cuya puerta llamó al interfono: “Me respondió una voz, pero dijo que era el jardinero y que el señor no estaba en casa. Yo creo que era él, que no quería verme, que no quería ver a nadie”, refería Cano.

Con su amigo Antonio Burgos, no sólo ingenió las Habaneras –la de Cádiz, la de Sevilla, la habanera imposible de Granada--, sino que reivindicó la copla, que no era canción. Ni española, sino andaluza, como iba a rezar inicialmente en su estribillo: “Aparte de sus composiciones propias de poética, de belleza y compromiso, bien celebradas, como coplero, abrió una nueva varilla en el abanico de la copla –opina Maribel Quiñones, Martirio--. Enriqueciéndola con otra lectura. Hizo unas versiones sobrias, profundas, sentidas, a lo Jacques Brel, mezcladas con una forma nueva de cantarla que también tiene que ver con Miguel de Molina, pero sin lunares”.

Martirio: “Hizo la copla para aún más oyentes amantes del género, que a través de él, la veían en otro espacio, asumiendo su memoria emocional. Sin los achaques del prejuicio de banda sonora del franquismo"

“Hizo la copla para aún más oyentes amantes del género, que a través de él, la veían en otro espacio, asumiendo su memoria emocional. Sin los achaques del prejuicio de banda sonora del franquismo (es sabido que las dictaduras quieren apropiarse de las músicas populares)... Aportando una personalidad y una visión única de sus versos. Un ámbito nuevo donde la historia de siempre cobraba otra dimensión. Fue el artista que escribió las coplas clásicas más modernas. Rezumaba la mezcla de culturas enriquecedoras y sin dislates del estómago sincrético andaluz. Un poeta comprometido y un artista esencial. Peculiar y único en nuestra cultura andaluza”, añade desde sus gafas oscuras y su peineta clara.

Otra de las copleras más heterodoxas de hoy, la cantante malagueña y gaditana Ana Alías, más conocida como Pasión Vega, llegó a dedicarle un disco de recreaciones de su repertorio, “Pasión por Cano”.

“Carlos Cano es el cantautor andaluz por excelencia –afirma--, una guía y un maestro para mí, la mezcla perfecta entre la ternura y el compromiso. Él se jugó la vida y la libertad por conseguir una vida diga para los andaluces y la justicia social fue su batalla porque su lucha era canción. Sin él, probablemente, hoy en día no concebiríamos la copla sin bata de cola y sin aspavientos, y no habríamos descubierto a los héroes silenciados como Ocaña, Miguel de Molina, ni las segundas oportunidades. Granada sin él no sería una rosa ni Cádiz sería la misma”.

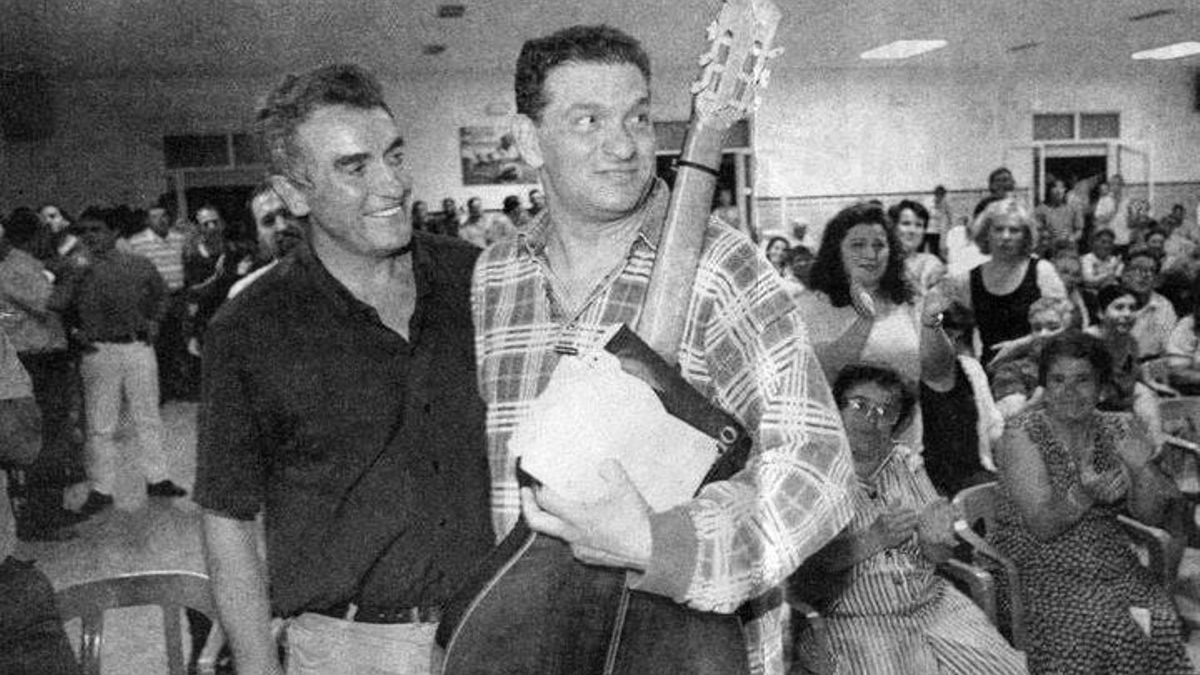

Con Clara Montes, Carlos Cano ofreció un recital en el casino de Madrid. Sería su último concierto: “Me podría pasar horas contándote cosas. Para mi supuso un referente, yo creo que la música andaluza es antes y después de Carlos Cano. Hizo un trabajo increíble por revalorizar la música popular, desde fuera del flamenco, y por revalorizar la copla, la música andaluza por excelencia. Me he mirado mucho en su trabajo y sobre todo en su manera de estar como músico y artista y de defender la música popular, para poder aprender y parecerme en algo a él. La última vez que dio el último concierto conmigo –creo que después hizo una colaboración con Lluis Llach, pero un concierto entero, no--, me había dicho antes: ´Me gustaría hacer una gira contigo, un concierto a medias y probamos a ver´. Fue en el Casino de Madrid”, recuerda.

“Y luego nos fuimos, después del concierto, que estaba cansado decía y lo dejamos en la puerta del hotel a las siete de la mañana. Como decía que cantar daba mucha hambre, nos pasamos toda la noche hablando y comiendo albóndigas a las cuatro de la mañana y pasándolo increíble. Era maravilloso escucharlo, sobre todo por alguien tan joven como era yo y con tanto camino por aprender. Se me caía la baba, por su presencia, su forma de explicar las cosas. La primera vez que le llamé con 19 años, le avisé:´quiero ser cantante´. Y él:´¿Estás segura? Esto es un don y una cruz. Veo que eres una persona muy tímida y vas a sufrir mucho. Yo me fui hasta enfadada y no entendía por qué me decía eso. Con los años, si lo he entendido. Dejó un legado espectacular y la forma de estar ante la música, ante el público, su compromiso…”

4